仰望星河,随光影启航。

第十届嘉峪关国际短片电影周,将于 9 月 22 日在这座承载着历史厚重与时代活力的城市正式拉开帷幕。

本届短片周以“光影流转,丝路华章”为主题,不仅汇聚了国内顶尖电影人、青年导演的匠心之作,更将目光投向了遥远的外太空——中国首部外太空实景拍摄影片《窗外是蓝星》,将作为开幕片拉开本届短片周的序幕。这部一经上映便好评如潮的开创性力作,用镜头带观众穿越大气层,触摸中国航天的硬核史诗与浪漫情怀。

《窗外是蓝星》电影海报

从空间站到银幕

这部 “太空之作” 改写影史

提及本届短片周开幕片《窗外是蓝星》,每一个标签都足以让影迷与航天爱好者心潮澎湃:中国首部外太空实景拍摄影片、神舟十三号航天员亲自 “掌镜”、8K超高清太空影像首登大银幕…… 这部由青年导演朱翌冉执导的作品,彻底打破了传统电影的创作边界,将镜头架在了距地球400公里的中国空间站,以最沉浸的视角,记录属于中国航天的 “宇宙日记”。

《窗外是蓝星》电影预告片

不同于地面拍摄的虚构场景,《窗外是蓝星》的核心素材源自神舟十三号乘组翟志刚、王亚平、叶光富在轨驻留6个月的珍贵经历,几乎每一个画面都诞生于真实的太空环境。无论是航天员在空间站内开展科研任务的专注时刻,还是透过舷窗俯瞰地球的壮阔景观,亦或是微重力环境下独有的生活场景,都被8K/50 帧全画幅摄影设备清晰捕捉,将 “太空日常” 以极致细腻的影像呈现给观众。

电影《窗外是蓝星》神舟十三号乘组航天员02王亚平

这部 “太空之作” 的顺利成片,背后是科研人员与电影工作者的协同努力。拍摄设备的研发与运输,便是首道难关——空间站内适配性充电储存、太空环境中的极端温差、火箭发射时的剧烈震动,对设备性能提出了远超常规的要求。总台团队协同航天科研团队在短期内采用“8K、50帧、全画幅”高格式专门集成设备,攻克层层技术挑战,最终让这套 “太空专属摄影机” 通过天舟货运飞船成功送达空间站,成为航天员手中的 “宇宙画笔”。

电影《窗外是蓝星》神舟十三号乘组航天员 03 叶光富

电影《窗外是蓝星》神舟十三号指令长 01 翟志刚

作为中央广播电视总台领衔出品的重磅力作,《窗外是蓝星》不仅在拍摄技术上突破极限,更在内容呈现上兼具“硬核”与“温情”。影片没有刻意渲染航天任务的紧张感,反而由航天员将更多镜头对准自己的 “日常片段”,让观众看到 “太空探险家” 之外,更鲜活、更真实的他们。

从 “不可能” 到 “做到了”

一群人的 “太空造梦记”

《窗外是蓝星》的诞生,从来不是一蹴而就的奇迹,而是一群人跨越星辰大海的坚守与付出。

航天员翟志刚、王亚平、叶光富,作为这部影片的 “核心主创”,他们在任务完成的间隙,主动拿起了这台特殊定制的摄影机开始了拍摄,无论是科研任务后的随手记录,还是对地球景观的专注捕捉,亦或是特殊活动中的镜头调整,都凝聚着他们对 “太空影像” 的重视。

《窗外是蓝星》电影幕后花絮

除了太空拍摄的挑战,地面后期制作同样难度重重。太空影像的数据量极大,单帧8K画面容量就超过100MB,整部影片的素材总量更是达到数十TB。导演朱翌冉表示:“此次太空电影的拍摄过程本身就是一次‘思想+艺术+技术’创作的实践,太空电影是建立在中国载人航天不断取得了不起的成就基础上才有可能完成,总台团队与航天团队紧密协作,拍摄过程集太空科研课题攻关、电影创作探索与大气层相隔的天地协同等挑战于一身。”

电影《窗外是蓝星》天宫课泡腾片实验

更令人动容的是,影片中许多惊艳的镜头,都源自偶然的 “意外收获”——那些未被刻意设计,却最能展现太空真实魅力的瞬间,成为了影片的 “点睛之笔”。

不止是 “太空影像”

更是中国航天的精神史诗

如果说《窗外是蓝星》的镜头语言是 “浪漫的”,那么其内核则是 “硬核的”—— 它不仅是一部展现太空美景的作品,更是一部记录中国航天 70 多年奋斗历程的 “精神史诗”。

电影《窗外是蓝星》地球画面

从 1970 年第一颗人造地球卫星 “东方红一号” 升空,到如今中国空间站全面建成;从首位航天员杨利伟搭乘神舟五号飞天,到王亚平成为中国首位出舱女航天员;从 “嫦娥” 探月、“天问” 探火,到 “神舟”“天舟” 频繁往返太空……中国航天用一个个里程碑式的成就,书写了从 “跟跑” 到 “并跑” 再到 “领跑” 的奋斗篇章。《窗外是蓝星》则将这一历程浓缩在 183 天的太空记录中,让观众透过影像,直观感受中国航天的里程碑如何写就。

电影《窗外是蓝星》“紧张的舱外作业”片段

在影片中,航天事业与民生的关联被巧妙呈现——航天员在空间站开展的科学实验,不仅为未来深空探测提供技术支撑,更能惠及新药研发、环境保护等民生领域。《窗外是蓝星》通过这样的视角,让观众明白:探索宇宙,不仅是为了 “诗和远方”,更是为了守护地球家园,为人类未来寻找更多可能。

电影《窗外是蓝星》地球画面

同时,影片还传递出浓厚的 “家国情怀” 与 “人类命运共同体” 理念。当镜头对准地球时,没有国界划分,没有种族差异,只有一颗蓝色星球在宇宙中孤独而璀璨地旋转,这份 “宇宙视角” 让每一位观众都能感受到 “家园” 的珍贵。

电影《窗外是蓝星》地球画面

当 “航天摇篮” 遇见 “太空电影”

续写丝路与星辰的故事

第十届嘉峪关国际短片电影周选择《窗外是蓝星》作为开幕片,绝非偶然。这座位于甘肃的城市,不仅是古丝绸之路的交通要冲,更是中国航天事业的重要 “见证者”;而甘肃,与中国航天的情缘,早已跨越半个多世纪,深刻融入这片土地的血脉之中。

中国第一个卫星发射场酒泉卫星发射中心组建

提及甘肃与航天的联系,酒泉卫星发射中心是绕不开的 “关键词”——这座新中国第一个卫星发射中心,被誉为“中国航天事业的摇篮”。

据中国运载火箭技术研究院老专家穆元良介绍,酒泉卫星发射中心实际准确的位置在内蒙古自治区阿拉善盟的额济纳旗境内,在荒无人烟的巴丹吉林沙漠的一片绿洲上。当时各国卫星发射场起名时均避开真实地址,再加上发射场地处荒漠戈壁,很难选一个有知名度的地名,最接近的城市是甘肃省的酒泉市,且在历史上是有名的城市,因而将发射场取名为“酒泉”。

中国第一个卫星发射场酒泉卫星发射中心组建

取名为酒泉卫星发射中心还考虑到物资供应的现实因素。长期以来,酒泉市承担起了大多数发射基地的物资供应,同时还负责了基地生活区、专用铁路和高速公路的建立。

从 1970 年 “东方红一号” 从这里升空,到 2021 年神舟十三号在此发射,再到如今常态化开展载人航天任务,酒泉卫星发射中心见证了中国航天从无到有、从小到大、从弱到强的每一个关键瞬间。

东方红卫星发射场外观

2021年10月16日,神舟十三号载人飞船在酒泉卫星发射中心点火升空,翟志刚、王亚平、叶光富三位航天员带着全国人民的期盼,开启 183 天的太空之旅。那一刻,甘肃的土地上,无数人仰望星空为航天英雄送行;当飞船返回舱成功着陆时,甘肃又以最热烈的掌声迎接英雄回家。可以说,神舟十三号的每一个重要节点,都与甘肃紧密相连;《窗外是蓝星》的诞生,也离不开甘肃这片 “航天热土” 的支撑。

电影《窗外是蓝星》空间站与地球

半个多世纪以来,甘肃始终与中国航天事业同呼吸、共命运。为支持酒泉卫星发射中心建设与发展,甘肃当地政府与群众付出巨大努力:从基础设施建设,到后勤保障、科研协作,每一个环节都凝聚着甘肃人民的心血。如今,酒泉卫星发射中心已成为中国载人航天工程的核心基地之一,甘肃也成为中国航天事业不可或缺的 “后方基地”,这里不仅有先进的发射设施,更有完善的科研体系、人才培养体系,为中国航天源源不断输送技术与人才。

酒泉卫星发射中心

此次《窗外是蓝星》在嘉峪关国际短片电影周作为开幕片展映,将 “航天摇篮” 与 “太空影片” 完美结合,意义非凡。它是对中国航天事业 70 多年成就的致敬,通过影片,观众能更直观感受中国航天的进步与国家实力。另一方面,它也是对甘肃为航天事业作出卓越贡献的肯定——甘肃不仅是古丝路上的文化重镇,更是中国航天事业的 “坚强后盾”,这份荣誉属于每一个为航天事业付出的甘肃人。

更重要的是,这场 “嘉峪关之约” 将续写丝路与星辰的故事。古丝绸之路是东西方文化交流的通道,如今的中国航天,正以开放包容的姿态推动人类文明向宇宙延伸。嘉峪关作为古丝路与航天事业的 “交汇点”,不仅见证历史辉煌,更将见证未来的无限可能。当《窗外是蓝星》的镜头在嘉峪关的银幕上亮起之时,丝路风光与太空星光交融的瞬间,相信我们将会看到一条连接过去与未来、地球与宇宙的 “新丝路”——这条路上,有中国航天的坚定步伐,有甘肃人民的深情守护,更有人类对未知世界的无限向往。

光影为媒

共赴星辰之约

第十届嘉峪关国际短片电影周,将因《窗外是蓝星》的揭幕更具分量;《窗外是蓝星》,将因嘉峪关的展映更添深意。

电影《窗外是蓝星》拍摄过程中,中国空间站掠过北京上空

9月22日,让我们相聚嘉峪关,在《窗外是蓝星》的光影中,感受中国航天的硬核实力与浪漫情怀,重温甘肃与航天的深厚情缘,共赴一场属于星辰与丝路的光影之约!

*本文所使用的图片及视频素材由电影《窗外是蓝星》片方提供

「狗头萝莉」的故事

5655资讯2025-12-21

《误杀3》曝片段 刘雅瑟张榕容传递女性互助力量

4397资讯2025-12-21

《操纵者》上线,张子健刘威葳主演,抗日谍战剧,走爽剧路线

4104资讯2025-12-21

《暗夜与黎明》今晚收官 陈哲远聂远邢菲姚安娜共展初代公安风采

3685资讯2025-12-20

《香水佳人》首播,女性苦情剧,一妻一妾的悲惨生活,适合老年人

3012资讯2025-12-21

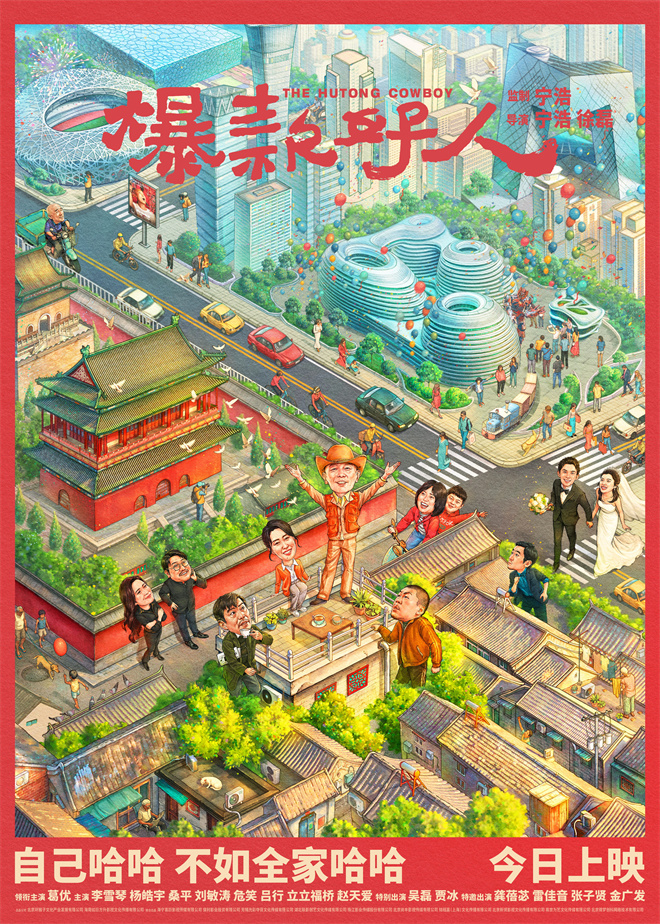

葛优“好人团”好事连连看!《爆款好人》正式上映

2934资讯2025-12-21

登春晚一夜成名,56岁在异国离世,临终前才知道自己的身世!

2887资讯2025-12-20

EXO金钟仁将于5月11日入伍 将于2025年2月退伍

2618资讯2025-12-21

苗苗崩溃痛哭,郑恺被全网痛骂:别装“好男人”!

2535资讯2025-12-21

SEVENTEEN夫硕顺将于2025年1月初回归 目前正在积极准备中

2314资讯2025-12-21